航空业在迈向2050年净零排放的征程中,氢能正从辅助能源走向中心舞台。2025年初,空中客车公司宣布推迟原定于本世纪30年代中期的氢动力商用飞机研发计划。

这一消息为氢动力航空的未来蒙上了一层阴影,与此同时,美国联邦航空局(FAA)在2024年12月发布了氢动力飞行安全与认证路线图,首次系统性地论述了航空氢动力安全与认证的布局与安排。全球监管机构正在为氢动力飞行制定适当的法规和指南,以确保研发项目的安全性,并为适航许可提供可预测的途径。

一、氢能航空超越减排的技术逻辑

航空业占全球碳排放的2.5%-3%,这一数字背后是航空业特殊的能源需求。与汽车行业不同,航空能源必须满足跨大陆、跨大洋飞行的能量密度要求。当前锂离子电池的能量密度仅为航空煤油的1/50,即使最乐观的预测也认为电池技术难以在短期内支撑长程航班。

氢能的价值在此凸显。液氢的质量能量密度高达120 MJ/kg,是传统航空煤油的2.8倍。这意味着,对于同等重量的燃料,氢能可提供更多的能量。空客在“零排放”概念机研究中发现,采用液氢的涡扇设计可使中程客机减少高达50%的二氧化碳排放。更重要的是,氢能可通过可再生能源电解水制取,实现全生命周期的零碳排放。

氢动力系统在航空领域的应用呈现双重技术路径。氢燃料电池路径通过电化学反应将氢能直接转化为电能,驱动电动机带动螺旋桨或风扇,其效率可达40%-60%,远超传统热机。氢涡轮路径则延续了燃气轮机技术,通过燃烧氢燃料产生推力,虽仍有氮氧化物排放,但保留了现有航空动力系统的部分优势。

二、从存储到材料的系统性挑战

氢存储的效率困境源于氢的物理特性。在常温常压下,氢气的体积能量密度极低,仅为航空煤油的1/3000。即使冷却至-253°C成为液氢,其体积能量密度仍只有航空煤油的1/4。这意味着氢动力飞机需要更大、更重的燃料存储系统。

空客ZEROe概念机展示了这一挑战的具体表现。其液氢储罐占据了机身近三分之一的容积,导致载客量减少约15%。更复杂的是,液氢存储需要极端低温环境,即使在最先进的多层真空绝热储罐中,日蒸发率也难以低于0.1%。对于长途航班而言,这意味着必须考虑燃料蒸发带来的航程损失。

材料科学的氢脆挑战在航空领域尤为严峻。氢分子可渗透大多数金属材料,在晶界处聚集并引发微裂纹,导致材料脆化。在液氢温度下,常规航空铝合金的断裂韧性下降超过30%,而镍基合金的延伸率降低达40%。

材料科学家正在开发新一代抗氢脆材料。Fe-Mn-Al-Co-Cr系高熵合金在液氢环境中表现出优异的力学性能,其延伸率保持在18%以上。碳纤维增强复合材料则提供了另一种解决方案,其在低温下的强度甚至优于室温,且完全不受氢脆影响。然而,这些新材料的生产成本和工艺成熟度仍难以满足航空业的大规模应用需求。

热管理的复杂性在氢动力系统中达到了新高度。液氢作为“热沉”可吸收大量热量,理论上可为飞机提供高效的冷却能力。但实际操作中,必须精确控制整个燃料系统的温度梯度,防止因热应力导致的结构失效。

氢燃料电池的热管理更为精细。质子交换膜燃料电池需要在80°C左右工作,温度波动超过5°C就会显著影响性能和寿命。而固态氧化物燃料电池工作温度高达500-1000°C,其热管理需要特殊的陶瓷材料和隔热设计。这种极端的热管理要求,催生了全新的航空热工水力系统设计理念。

三、从分子特性到系统失效的安全风险

氢燃料的独特物性带来了特殊的安全考量。氢气的可燃范围极宽(空气中体积浓度4%-75%),远宽于航空煤油的0.7%-5%。其最小点火能量仅为0.017 mJ,相当于静电火花的百分之一。氢火焰的传播速度是烃类火焰的7倍以上,且几乎不可见,这给火灾检测和扑救带来极大困难。

在航空环境中,这些特性被进一步放大。低气压条件下,氢气的扩散速度加快,泄漏风险增加。同时,低氧环境可能影响氢传感器的准确性,延误危险检测。NASA的研究表明,在飞机密闭空间中,仅2%的氢气泄漏率就可在3分钟内形成可燃混合物。

氢燃料电池的专属风险源于其电化学本质。膜电极组件中的质子交换膜厚度不足20微米,任何机械损伤都可能导致氢氧直接接触引发燃烧。为维持反应效率,燃料电池需要复杂的加湿系统,而高空环境下水的沸点降低,可能导致膜脱水失效。

更隐蔽的风险来自系统集成。燃料电池堆的输出电压可达数百伏,在潮湿和振动环境中面临严峻的绝缘挑战。功率变换器产生的高频电磁干扰可能影响航空电子系统,而大功率运行产生的废热在有限的机舱空间内难以迅速消散。

氢涡轮的燃烧挑战重新定义了航空发动机的安全边界。氢气的火焰传播速度是航空煤油的10倍,这使得燃烧室设计必须彻底改变。传统的贫油燃烧概念在氢燃料中面临困境,过快的火焰传播可能导致回火或燃烧振荡。

发动机制造商发现,氢涡轮的燃烧不稳定性比预想的更为复杂。在特定工况下,压力波动幅度可达平均压力的30%,这种高频振荡可能在一秒内导致发动机结构损坏。而氢燃料通过涡轮叶片冷却通道泄漏的可能性,则为发动机核心区引入不可控的燃烧风险。

四、从适航条款到验证方法的认证体系

现有适航标准的局限性在氢动力飞行面前暴露无遗。FAR/CS 25部关于动力的条款基于传统燃油涡轮发动机,其安全假设与氢动力系统存在根本差异。例如,关于燃油箱防爆的要求针对的是燃油蒸汽,而非更易爆炸的氢气。

认证机构面临方法论挑战。传统“积木式”验证方法建立在丰富的使用经验基础上,而氢航空缺乏这种经验积累。单个部件测试结果难以推演全系统行为,特别是当涉及电-化学-热多物理场耦合时。这意味着许多验证必须在整机层面进行,大幅增加了认证成本和风险。

氢燃料电池的认证空白尤为显著。当前适航标准对航空燃料电池系统的要求分散在多个章节,缺乏统一框架。功率等级超过100kW的燃料电池在航空领域尚无认证先例,而其失效后果与传统动力系统截然不同。

尤为棘手的是燃料电池的退化机制。汽车用燃料电池的寿命标准为5000小时,而商用航空发动机要求超过20000小时。燃料电池性能的逐渐衰减如何影响飞机适航性,成为认证决策的难题。更复杂的是,这种衰减在不同运行环境下表现各异,难以通过加速试验模拟。

氢涡轮的适航困境集中在燃烧系统。适航标准要求发动机在任何条件下都不能发生持续燃烧振荡,而氢涡轮恰恰在这一领域面临技术挑战。现有的燃烧不稳定性预测工具在氢燃料场景下精度不足,而直接测量在极端条件下又极为困难。

另一个认证难点来自氢涡轮的排放特性。虽然氢燃料不产生二氧化碳,但其高温燃烧会生成氮氧化物,高空环境下还可能产生水蒸气尾迹。这些非二氧化碳排放物的气候影响尚未被充分研究,也不在现有适航框架内,但可能对未来认证提出新要求。

五、湖南泰德航空产业协同的创新实践

在氢动力飞行生态链中,高精度流体控制元件成为关键技术节点。湖南泰德航空技术有限公司开发的电动燃油泵阀元件,将来也会应用于航空氢动力系统中。

热管理精度的提升直接关系到氢动力系统的安全边界。湖南泰德航空的电动燃油泵采用无刷直流电机直驱技术,配合高精度传感器实现了流量控制精度达±0.5%的突破。

湖南泰德航空技术有限公司研发的电动燃油泵在效率、重量和控制精度方面实现了突破。传统机械泵效率普遍在60%-70%,能量在机械传动链中损耗严重。电动泵采用电机直驱,效率轻松突破90%,显著减少无效能耗。

对于氢动力飞行而言,电动燃油泵的技术进步尤为重要,因为氢涡轮发动机需要更精确的燃料控制和更高的可靠性。电动燃油泵是自适应循环发动机、混合动力推进系统、新一代涡扇/涡轴发动机必需的高精度、高响应燃油保障。这对于氢动力飞行至关重要,因为氢气的燃烧特性与传统航空燃料有很大不同,需要更精确的控制。

六、从示范验证到商业应用的漫长征途

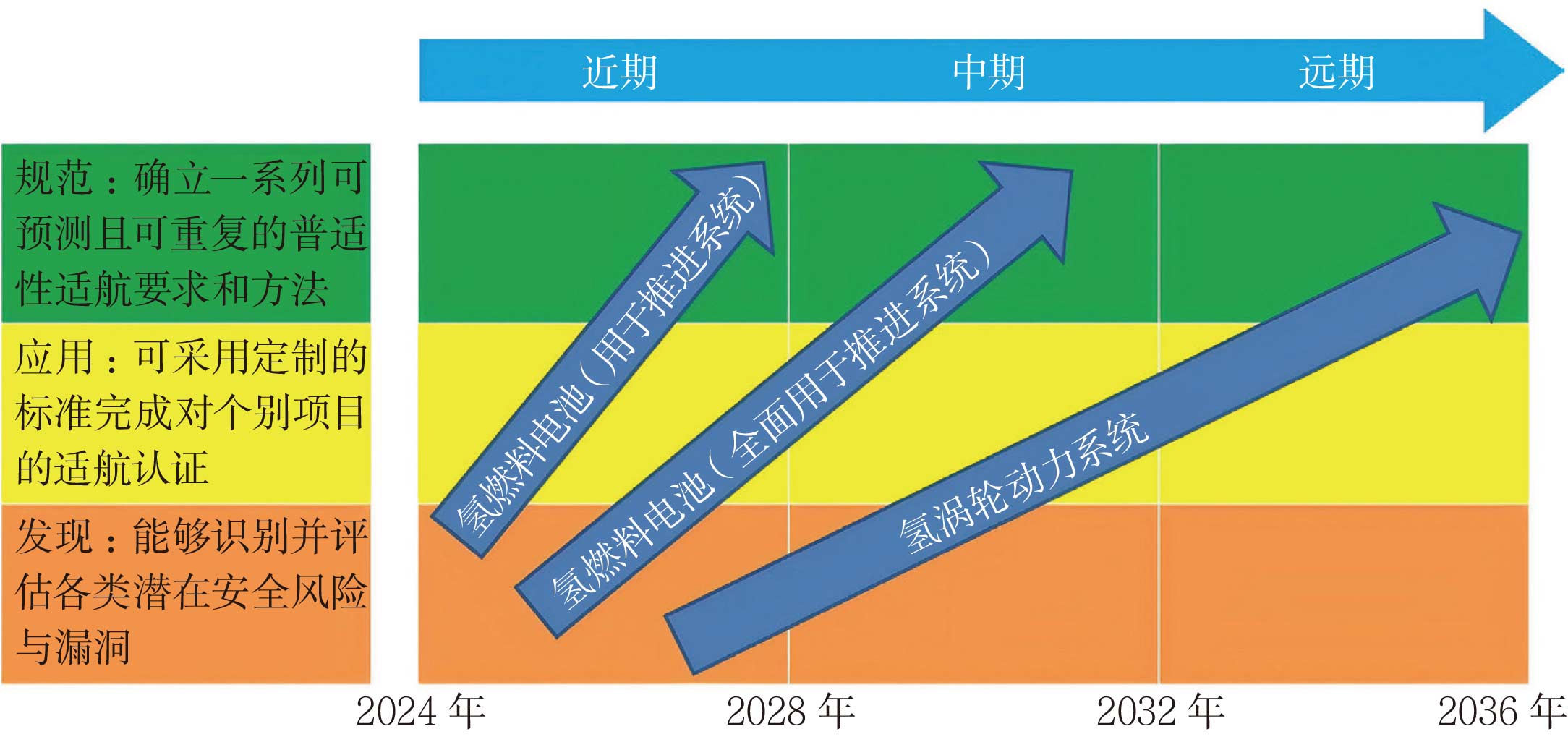

技术成熟度的渐进曲线显示,氢动力飞行正处于从实验室走向示范验证的关键阶段。根据FAA评估,氢燃料电池辅助动力系统的技术成熟度已达到5-6级,预计2028年前后可完成适航认证。而用于主推进的氢涡轮系统技术成熟度仍停留在3-4级,商业化可能需等到2035年后。

基础设施的滞后可能成为氢动力飞行的最大制约。目前全球仅有不到10个机场具备液氢加注能力,而要实现跨大陆飞行,至少需要200个主要机场完成氢设施改造。液氢生产、运输、储存的全链条基础设施投资预计需要数千亿美元,这种规模的投资依赖明确的政策信号和行业共识。

认证标准的国际化协调正在加速。2025年七国联盟的认证互认协议为氢动力飞行器提供了标准化框架,但细节落实仍需时日。特别是对于氢动力系统这种新兴技术,各国监管机构在安全裕度和验证方法上仍存在分歧,需要大量的技术交流和试验数据来达成共识。

人才培养与知识积累是隐藏的挑战。氢动力航空需要跨越多学科的专业知识,从电化学到低温工程,从控制算法到安全认证。当前教育体系尚未形成针对氢航空的专门人才培养路径,而经验的积累需要时间和项目实践。这一无形瓶颈可能比有形的技术挑战更难突破。

展望2050年,氢动力飞行的发展路径逐渐清晰。短途支线航班可能最早在2030年左右见到氢动力飞机的商业运营,而大型洲际客机的氢动力化则需等到2040年后。在这一过程中,安全性与经济性的平衡始终是核心考量,而认证标准的逐步完善将成为技术商业化的重要推动力。

湖南泰德航空技术有限公司等企业的创新实践表明,产业链各环节的协同突破是推动氢动力飞行从概念走向现实的关键。随着技术瓶颈的逐个攻克和认证体系的不断完善,氢动力飞行有望在2050年为航空业净零排放目标贡献35%的减排量,真正实现航空动力的历史性变革。

&注:文章内使用的图片及文字部分来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!

湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。

公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。

公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。

湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章

- 影视公司“半年考”:利润收窄 多家仍陷亏损 业内人士:下半年有望回升

- 防摔蚊帐真是个好东西!

- 百亿补贴:ROMOSS 罗马仕 PHG10-701 移动电源 白色 10000mAh Micro-B/Type-C/Lightning 22.5W 双向快充

- 必看促销:Febee周年庆狂欢!全线3折起+领券叠加折上折!抽奖赢海蓝之谜精华油!

- 呼和浩特市召开“双随机、一公开”监管工作暨优化营商环境-市场监管领域工作会议

- 2024(第三十届)中国月饼文化节开幕式举行 2024年中国月饼行业市场趋势报告发布

- 陕西顺鑫种猪选育公司荣获“最低完全成本标杆猪企”荣誉称号

- 打破监管“惯性” 交叉互检“练兵” 山西省阳泉市“超常规”开展食品小作坊异地交叉互查行动

- 宁德市外卖网红店TOP10检查结果公开

- 中国贸促会商业行业委员会2023年人才培养十大新闻

- 2024贸促出海-东盟供采招商会印度尼西亚站圆满收官

- “数智同行,益企成长”专项行动企业行

- 中国医师节|致敬医者仁心 颂扬生命守护者

- 1东北地区“国优计划”研究生培养共同体在长春成立

- 2首届全国农产品质量安全科普大赛线上展播即将启动

- 3新疆霍尔果斯:筑牢食品安全底线 守护游客美好“食光”

- 4中国贸促会商业行业委员会2023年人才培养十大新闻

- 5爆品再推新!每款都是今夏爆款风向标,速抢代理!

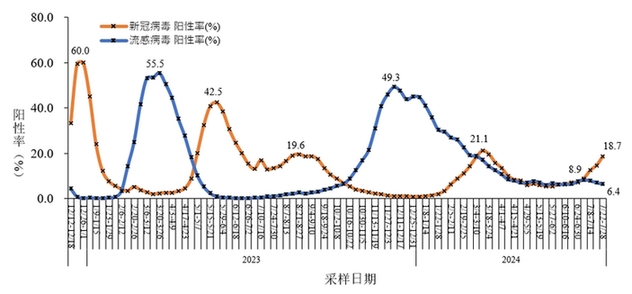

- 6“感染异常增多”!世卫警告,专家提醒

- 74支国家医疗队在贵州开展巡回医疗 服务群众5000余人

- 8河南通许县市场监管局局长带队深入企业检查指导春节前食品安全生产工作

- 9中国行业报协会年度工作会议在京举行

- 10上海虹桥机场口岸今年以来免签入境旅客超2万人次

- 11酸汤鲜切牛肉火锅怎么样?鼎级牛火锅招商加盟好不好?

- 12关于2024年检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查结果的通报

- 13福州“侨界足迹·侨乡新貌”优秀摄影作品开展

- 1RAZER 雷蛇 Kaira Pro 噬魂鲨无线耳机

- 2MOUNTAIN HARDWEAR 山浩 Scrambler 25 徒步背包

- 3Backcountry Destination 旅行背包 20L

- 4China Mobile 中国移动 小鱼卡 半年9元月租(80G流量+本地归属+首月免费)送40E卡

- 5HKC 发布 G27H3 猎鹰游戏显示器,280Hz 刷新率、1080p IPS1199元

- 68月要来了,买手机可以选这3部机型,高配低价口碑爆棚

- 7果汁、气泡水、柠檬茶、电解质饮料——2024夏日饮料推荐

- 8iPhone16来了,买?不买?

- 92025杜卡迪Panigale V4海外发布,增加eCBS延迟刹车入弯

- 10AI公文写作哪家强?2024年4款最强AI公文写作工具推荐-附深度测评

- 11【图吧小白教程】显卡VBIOS备份(GPUz)

- 12雷军解释小米SU7名字由来——7指大小,5米车长、3米轴长C级车!

- 13玩模总动员:天灾,无可阻挡!HEX 《炉石传说》巫妖王阿尔萨斯 1/10 雕像开箱